德国足球的十字路口,告别战车传统,技术革新引领未来之路

(体育讯) 在欧洲足坛的风云变幻中,德国国家队的转型之路正成为全球球迷关注的焦点,著名评论员梁熙明近日发表观点,强调德国足球无需沉溺于“战车”时代的辉煌,而应坚定推进技术改造,以适应现代足球的潮流,这一论断不仅呼应了德国足坛近年来的反思浪潮,也为2025年欧洲杯及未来的发展指明了方向。

历史荣光与现实的裂痕

德国足球的“战车”标签,源于其历史上以纪律、体能和高效反击著称的风格,从贝肯鲍尔到马特乌斯,再到勒夫执教初期的成功,这种硬朗打法曾帮助德国队四夺世界杯冠军,成为足坛的典范,自2014年巴西世界杯登顶后,德国队却陷入低谷:2018年世界杯小组出局、2022年世界杯止步16强,以及2023年欧国联的起伏表现,暴露了传统模式的局限性,梁熙明指出,过度依赖“战车”遗产,已让德国足球在技术细腻、战术灵活性上落后于西班牙、法国等对手。

“战车”时代的成功,建立在身体对抗和团队执行力之上,但现代足球更强调控球、高位逼抢和个体创造力,德国队近年在大赛中频频受挫,根本原因在于战术单一化,2023年对阵日本队的友谊赛中,德国队虽占据体能优势,却被对手的技术流轻松瓦解,这凸显了“以力取胜”思维的落伍,梁熙明认为,德国足球需正视这一裂痕:“留恋过去只会束缚手脚,技术改造才是破局关键。”

技术改造的实践与挑战

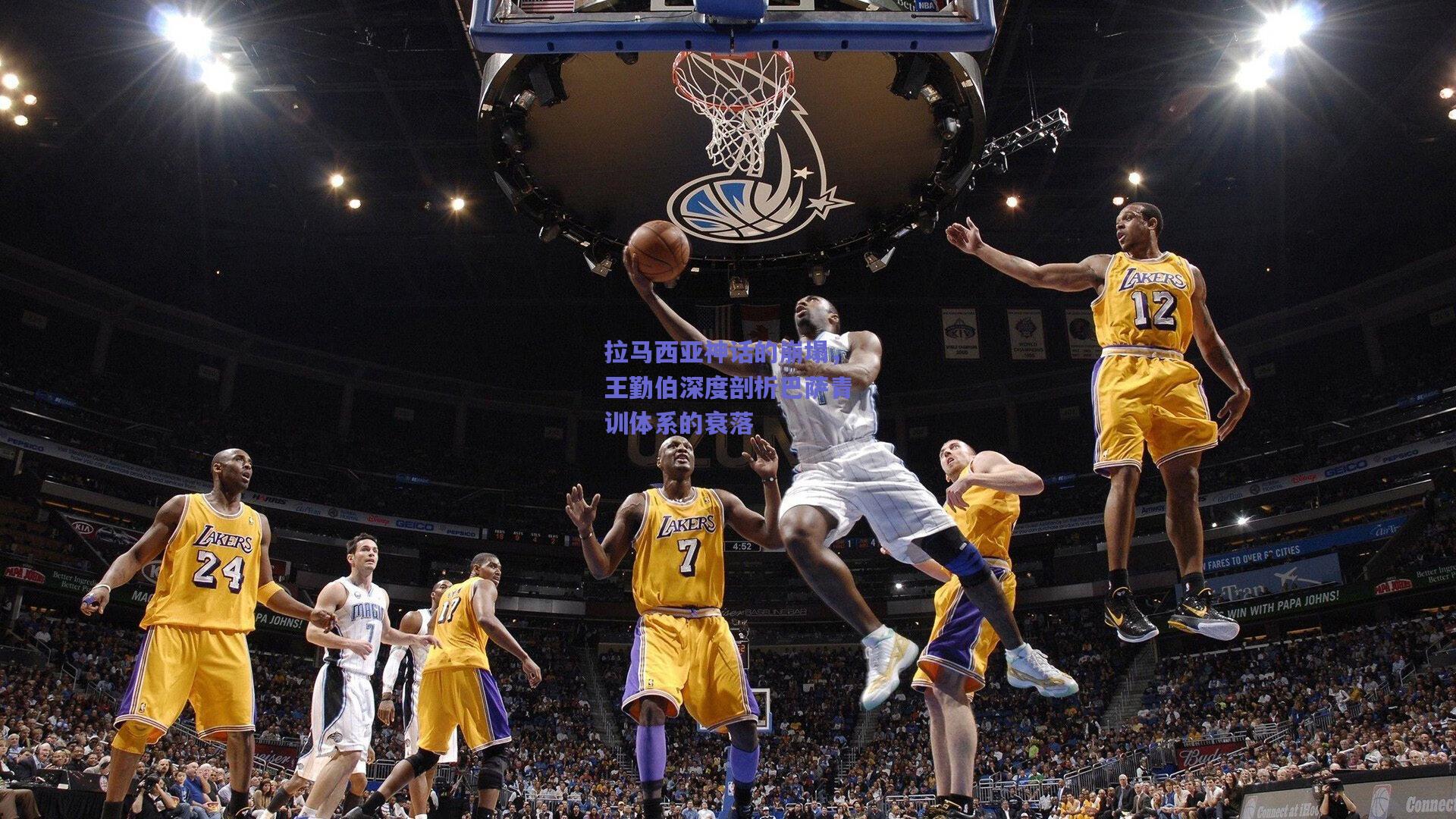

德国足协早已启动改革,青训体系的调整是核心——自2000年后,德国借鉴西班牙拉玛西亚模式,强调脚下技术和战术意识,培养了穆西亚拉、维尔茨等新星,2024年欧洲杯预选赛中,这些年轻球员的崛起,展示了技术流打法的潜力:穆西亚拉的盘带突破、维尔茨的传球视野,让德国队中场更具活力,主帅纳格尔斯曼的战术实验,如三后卫阵型与高位逼抢的结合,也体现了求变决心。

技术改造并非一帆风顺,传统派人士担忧,放弃“战车”风格可能导致身份迷失,2023年欧国联对阵西班牙的比赛中,德国队尝试控球主导,却因防守漏洞失利,引发争议,梁熙明对此分析道:“改革必然伴随阵痛,但技术化不是否定纪律,而是升级它,德国足球需找到平衡点,例如保留高效反击的同时,增强中场控制力。” 数据支持这一观点:德国队2024年的传球成功率提升至85%,但防守失误率仍高于2014年水平,说明技术转型需系统性深化。

欧洲足坛的潮流与德国的机遇

当前,欧洲足球正经历技术革命,西班牙的tiki-taka、英格兰的青年军崛起,均证明技术元素已成为夺冠标配,2025年欧洲杯在即,德国作为东道主,面临巨大压力,梁熙明强调,这正是蜕变的机遇:“主场优势可放大技术改造的效果,例如利用球迷支持推行高风险高位逼抢,德国无需模仿他人,但需将技术基因融入DNA。”

值得注意的是,德国俱乐部的实践提供了蓝图,拜仁慕尼黑在欧冠中的成功,部分得益于融合德国纪律与拉丁技术;多特蒙德的青训工厂则持续输出技术型球员,梁熙明指出,国家队可借鉴俱乐部经验,打造“德国式技术流”——既保持传统韧性,又注入创造性,纳格尔斯曼试验的4-2-3-1阵型,通过双后腰保护防线,前场自由人发挥创意,这正是技术升级的尝试。

未来之路:从理论到实践

展望2025年,德国队的改造需多管齐下,青训层面,应加大技术训练比重,培养更多穆西亚拉式的多面手;战术上,需灵活应对不同对手,避免“一刀切”思维,梁熙明建议,德国足球可学习日本队的经验——后者通过数十年技术改革,从二流球队跃升为世界强队。

更重要的是,社会文化需同步转变,德国媒体和球迷应给予改革更多耐心,而非以短期成绩论英雄,梁熙明总结道:“告别‘战车’不是背叛历史,而是对未来的致敬,德国足球拥有基础设施和人才储备,只要坚持技术道路,必能重拾辉煌。”

梁熙明的观点切中时弊,德国足球的十字路口,选择技术改造而非怀旧,将是明智之举,2025年欧洲杯,或成为这场变革的试金石——无论结果如何,这条革新之路已不可逆转。