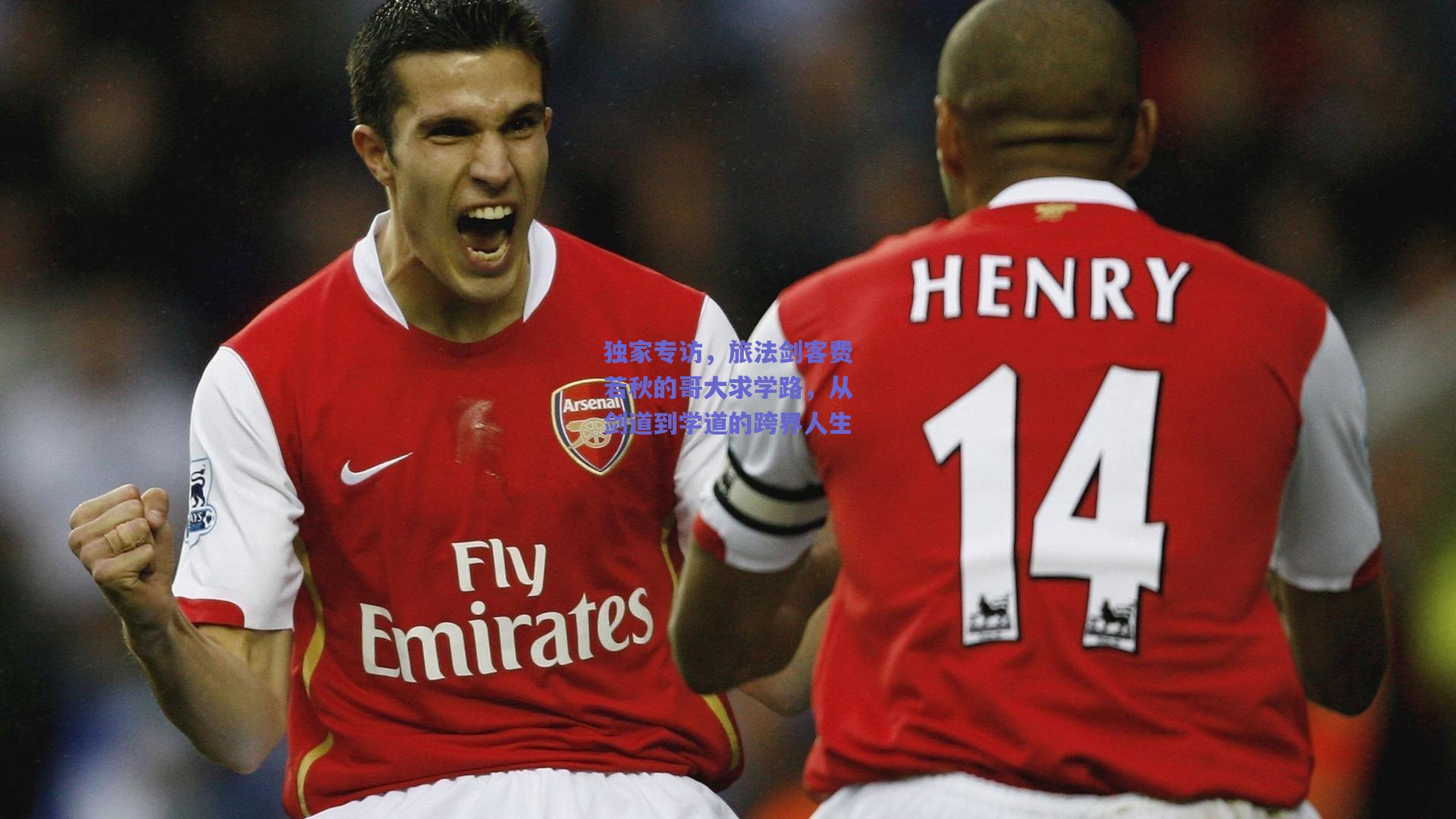

独家专访,旅法剑客费若秋的哥大求学路,从剑道到学道的跨界人生

在纽约哥伦比亚大学绿意盎然的校园里,我们见到了费若秋——这位曾以凌厉剑术驰骋欧洲赛场的中国击剑运动员,他褪去战袍,换上学生装束,在哥大的图书馆和教室间穿梭,从巴黎的剑道到纽约的学道,费若秋的转型之路不仅是个人的跨越,更映射出当代运动员多元化发展的新趋势。

辉煌的剑术生涯:从中国到法国的竞技之路

费若秋出生于一个体育世家,自幼接触击剑运动,他的天赋和努力很快让他在国内青少年比赛中崭露头角,2018年,他选择远赴法国,加入巴黎著名的Racing Club de France击剑队,开始了自己的旅法生涯,在法国,他不仅提升了技术,还融入了欧洲击剑的文化氛围。“法国的击剑传统深厚,每一场比赛都像是一场艺术表演,”费若秋在专访中回忆道,“那里的训练强调战术和心理素质,而不仅仅是体力。”

他的成绩单印证了这一点:2021年,费若秋在欧洲锦标赛上获得男子花剑个人铜牌;2022年,他帮助法国俱乐部夺得团体冠军,这些成就让他成为国际剑坛的瞩目人物,但就在职业生涯巅峰期,他却做出了一个令人意外的决定——暂别赛场,赴美求学。

转折点:为何选择哥大?

当被问及为何选择哥伦比亚大学时,费若秋笑了笑,语气坚定:“击剑教会我专注和策略,但我也一直渴望知识,体育是短暂的,而教育能给我更长久的翅膀。”他透露,这个想法早在2023年就已萌芽,当时,他在一次比赛中受伤,被迫休息数月,那段时光让他反思运动员的生涯局限性。“我看到许多退役选手 struggled to transition(难以转型),我不想那样。”

哥大的学术声誉和体育融合项目吸引了他,该校的“学生运动员支持计划”为像他这样的职业运动员提供灵活的学习安排,包括在线课程和个性化导师制度,费若秋申请了社会科学专业,专注于体育管理方向。“我希望未来能推动中法体育交流,或者参与国际体育组织的工作,”他分享道,“哥大的课程正好契合我的目标。”

求学之路:挑战与收获

转型并非易事,费若秋坦言,最初的几个月是“文化冲击”,从每天高强度的训练到啃读学术论文,他需要重新适应节奏。“在剑道上,胜负是瞬间的;但在学习中,成果需要长期积累。”他描述了典型的一天:早晨6点起床,进行简短的身体训练(以保持基本体能),然后奔赴课堂或图书馆,下午,他会参加哥大击剑俱乐部的活动,但不是作为 competitor(竞争者),而是导师角色,指导年轻学生。

学术上,他面临语言和学科的挑战,尽管在法国生活多年,他的法语流利,但英语学术写作曾让他头疼。“我记得第一篇论文得了C,但我没气馁,我找了导师和同学帮忙,一点点改进。”他的成绩稳定在B+以上,并开始参与校园体育论坛,这种坚持和适应力,正是他从体育中汲取的品质。

体育与教育的融合:未来趋势的缩影

费若秋的故事并非个例,近年来,越来越多职业运动员选择在生涯中期或后期投身教育,根据国际奥委会的数据,2024年有超过30%的奥运选手同时是大学生,这一比例较2016年增长了15%,哥大体育部门主管Dr. Emily Chen在采访中表示:“运动员带来的纪律性和团队精神 enrich(丰富)了校园文化,我们鼓励这种跨界,因为它培养全面发展的人才。”

费若秋认为,这种趋势得益于体育产业的现代化。“过去,运动员可能只专注于比赛,但现在,品牌、管理和科技都需要知识支撑,教育 opens doors(打开大门)。”他举例说,自己在哥大选修的数据分析课程,帮助他理解体育赛事中的统计模型,这甚至反过来提升了他的战术意识。

未来展望:平衡与梦想

尽管学业繁忙,费若秋并未完全放弃击剑,他计划在2025年参加一些业余赛事,并保持与法国俱乐部的联系。“剑道是我的一部分,但我不再把它视为唯一身份,哥大给了我新视角——体育可以是桥梁,连接不同文化。”他的长期目标是创办一个中法体育交流基金会,促进年轻运动员的教育机会。

在专访结束时,他寄语年轻运动员:“不要害怕改变,体育教会我们如何跌倒后站起来,而教育告诉我们哪里可以走得更远,人生就像击剑——需要进攻,也需要策略性的后退。”

从巴黎的荣耀到纽约的求知,费若秋的哥大求学路是一次勇敢的跨界,他的故事不仅鼓舞着运动员群体,也向所有人证明:真正的冠军,敢于在多个舞台上定义自己。